Zwischen den Jahren waren wir in Lissabon. Fünf Tage, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil wir (abgesehen von vier Tagen an der Ostsee) in 2024 kaum eine Auszeit, geschweige denn Ferien hatten, und – natürlich – weil ich diese Stadt schon lange unbedingt sehen wollte! So viel hatte ich schon gehört über Architektur, Licht und Menschen.

Mittlerweile sind wir (längst) zurück und es war wirklich wunderbar! Jeden Tag verläßlich blauer Himmel, 15 Grad, aber gefühlt eigentlich wärmer. Pullover-Wetter sozusagen. Jeden Tag sind wir deutlich über 20.000 Schritte gelaufen und haben so ziemlich jedes öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Wir sind Fähre gefahren zur Statue Christo Rei und mit dem Bus über die „Golden Gate Bridge“ (die so nicht heißt, aber so aussieht) wieder zurück. Mit der Bahn nach Belem und von da weiter nach Cascais.

Ich hatte die Füße im Meer, bin ungezählte Treppen auf und ab gelaufen, war im Wollladen und auf einer Walking Tour. Ich habe jede einzelne bunte Fliese bewundert, jeden Tag Pasteis de Nata gegessen und fast jeden Tag Fisch. Eine meiner liebsten Freundinnen ist ebenfalls nach Lissabon gekommen, hat Silvester für uns gekocht und im Anschluß haben wir das Feuerwerk von einer Dachterrasse aus gesehen: 10 Minuten bunte Raketen – das war’s. Wenn es hier doch auch so wäre! 12 Rosinen um Mitternacht, zu jeder ein Wunsch, feiernde Menschen in den Straßen und am nächsten Morgen alles schön, kein Dreck, hier und da buntes Konfetti im Kopfsteinpflaster.

Doch, es war wirklich richtig schön!

Gleichzeitig hat es mich traurig gemacht zu sehen, wie arm diese Stadt ist und was Tourismus mit ihr macht. Der Mindestlohn liegt bei 4€/Std, das durchschnittliche Jahreseinkommen bei 20.000€. Das ist nicht viel. Viertel wie Alfama werden von Prominenten und Investoren aufgekauft und saniert, wobei meist nur die Fassaden der alten Häuser erhalten bleiben. In der Innenstadt gibt es mittlerweile mehr Ferien- als Mietwohnungen.

In Supermärkten, Souvenir-Shops, Restaurants und Cafés wurden wir fast ausschließlich von Bangladeshi bedient. Ich hatte keine Ahnung, dass es in Lissabon eine so große Community gibt. Genausowenig habe ich vorher darüber nachgedacht, wie viele Menschen aus den ehemaligen portugiesischen Kolonien auf der Suche nach Glück in die Stadt gekommen sind.

Ungezählte Restaurants und Cafés. Vor jeder Tür wird geworben, sich doch wenigstens das Menü anzusehen. Die Stadt braucht den Tourismus und gleichzeitig ist es gruselig zu sehen, wie die Massen – sogar im Winter – in die Stadt drücken, sich durch die Straßen schieben. So schwierig, diese Balance zwischen touristischer Attraktivität und Lebensqualität für Einheimische. Das ist auf lange Licht sicher eine der zentralen Herausforderungen in Lissabon.

Ungezählte Restaurants und Cafés. Vor jeder Tür wird geworben, sich doch wenigstens das Menü anzusehen. Die Stadt braucht den Tourismus und gleichzeitig ist es gruselig zu sehen, wie die Massen – sogar im Winter – in die Stadt drücken, sich durch die Straßen schieben. So schwierig, diese Balance zwischen touristischer Attraktivität und Lebensqualität für Einheimische. Das ist auf lange Licht sicher eine der zentralen Herausforderungen in Lissabon.

Sehr, sehr beeindruckend alles! In jeder Hinsicht. Portugiesisch werde ich wohl dennoch nicht lernen. Mal sehen. Aber vorher möchte ich aufschreiben, was ich vor dieser Reise gerne gewußt hätte, aber trotz Reiseführern und Podcasts nicht wußte. Für’s nächste Mal sozusagen.

Um direkt mit Podcasts zu beginnen: Allen, die englisch sprechen und die gerne Podcasts hören, empfehle ich unbedingt „The Rest is History“. In den fünf Folgen (227-230 und 273) aus 2022 sprechen die Hosts – die Historiker Dominic Sandbrook und Tom Holland – über die Geschichte Portugals von ihren Anfängen bis in die Gegenwart. Vor allen Dingen Folge 230 (Portugal: Football, Fado, and Fascism?) hat mich auf unserer Reise begleitet.

Lissabon wird auch Stadt der 7 Hügel genannt; gefühlt sind es deutlich mehr, ständig geht es bergauf und bergab. Zum Teil so steil, dass die engen Straßen Treppen sind. Wir hatten an Tag 3 Muskelkater in den Waden, der uns bis Berlin erhalten blieb …

Dann sind da die Bürgersteige: Calçada Portuguesa heißt die charakteristische Pflasterung, die aus handbearbeiteten weißen Kalksteinen und schwarzen vulkanischen Basaltsteinen besteht, die auf vielen Plätzen, aber eben auch auf Bürgersteigen zu Mustern zusammengesetzt sind. Leider sind diese, von sog. Calceteiros gelegten Kunstwerke nicht nur uneben, sondern auch superglatt. Wer nicht konstant auf den Boden vor sich guckt, wer Schuhe mit Absätzen trägt, wird früher oder später ausrutschen, stolpern oder sogar fallen. Aber nicht nur das. Die Bürgersteige sind obendrein ungewohnt schmal, so dass eigentlich immer eine Person auf die Straße ausweichen muss, wenn man sich entgegenkommt oder andere überholen möchte. Ausweichen auf Straßen, die ohnehin zu voll sind mit Autos, konstantem Stau, Bussen und Straßenbahnen …

Wer deshalb lieber nicht laufen möchte, nimmt in Lissabon öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt vier U-Bahnlinien, außerdem Busse und fünf Straßenbahnlinien, die sog. Elétricos. Letztere schaffen Steigungen bis 13,5% und gehören zu den Wahrzeichen der Stadt. Sie sehen aus wie die Cable Cars in San Francisco und haben die gleiche Aufgabe: sie überwinden die Hügel der Stadt, sind Transportmittel und touristisches Ereignis.

Wer deshalb lieber nicht laufen möchte, nimmt in Lissabon öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt vier U-Bahnlinien, außerdem Busse und fünf Straßenbahnlinien, die sog. Elétricos. Letztere schaffen Steigungen bis 13,5% und gehören zu den Wahrzeichen der Stadt. Sie sehen aus wie die Cable Cars in San Francisco und haben die gleiche Aufgabe: sie überwinden die Hügel der Stadt, sind Transportmittel und touristisches Ereignis.

Tickets kauft man an Automaten, wobei beim ersten Mal für 50 cent eine Karte mitgekauft wird, die in Folge immer wieder aufgeladen werden kann (das heißt im Automaten-Display „zapping“). Jede Fahrt, mit egal welchem Verkehrsmittel, kostet 1,80 Euro. Die Fahrtrichtung orientiert sich (wie in anderen Großstädten auch) an der Endhaltestelle.

Besonders in den überfüllten Elétricos, in Menschenansammlungen und in beliebten Stadtvierteln wie Baixa und Alfama werden Reisende n Lissabon täglich von Taschendieben bestohlen. Eigentlich wissen wir es alle: man sollte Wertsachen sicher am Körper tragen, wenig oder kein Bargeld dabei haben, nichts im Auto liegen lassen und grundsätzlich einfach wachsam sein. Aber dann ist man doch mal nachlässig oder müde, läßt sich ablenken oder wird angerempelt …

Wem das passiert (uns zum Glück nicht): es gibt eine Touristenpolizei am Praça dos Restauradores. Sorgen um die eigene Sicherheit muss man sich jedoch nicht mehr machen als an anderen Orten: Lissabon gehört nicht zu den Top 10 der Städte mit dem höchsten Diebstahlrisiko in Europa, und Portugal gilt insgesamt als eines der sichersten Länder weltweit.

Die schöne Stadt wird auch Stadt des Lichts genannt. Licht, das vom Fluß Tejo reflektiert und verstärkt wird. So klar und intensiv, dass ich auch Ende Dezember (und definitiv im Sommer) Sonnenbrille und/oder Base Cap unbedingt empfehle. Beides kann man ja Abends absetzen, wenn der Sonnenuntergang die Stadt in warmes, goldenes Licht taucht. Alleine für dieses Licht hat sich die Reise gelohnt.

Die schöne Stadt wird auch Stadt des Lichts genannt. Licht, das vom Fluß Tejo reflektiert und verstärkt wird. So klar und intensiv, dass ich auch Ende Dezember (und definitiv im Sommer) Sonnenbrille und/oder Base Cap unbedingt empfehle. Beides kann man ja Abends absetzen, wenn der Sonnenuntergang die Stadt in warmes, goldenes Licht taucht. Alleine für dieses Licht hat sich die Reise gelohnt.

Was noch? Lissabon bietet zahlreiche öffentliche WLAN-Hotspots in der ganzen Stadt. Außerdem gibt es kostenlose WLAN-Netzwerke an verschiedenen öffentlichen Orten (Rossio Square und Praça do Comércio zum Beispiel).

Deutlich skuriler ist die Stromversorgung, mit ihren auf Putz oder auf Fliesen verlegten Kabeln. Die Stadt mit ihren engen Gassen und alten Häusern bietet wenig Möglichkeiten, Stromleitungen konventionell zu verlegen. Hinzu kommt, dass die Elektrifizierung tatsächlich erst Anfang der 1980er Jahre (kein Tippfehler) begann. In den wirtschaftlich schwierigen Jahren nach der Salazar-Diktatur war die oberirdische Verlegung die schnellste und kostengünstigste Methode, um flächendeckend Strom bereitzustellen. Also wurden die Kabel kurzerhand außen an den Häusern befestigt. Das schonte die historische Bausubstanz, war schnell umzusetzen und deutlich kostengünstiger als aufwendige Unterputz-Installationen. Weder historische Fassaden noch Fliesen mussten beschädigt werden, und Techniker konnten (und können bis heute) die Leitungen leicht(er) warten.

Deutlich skuriler ist die Stromversorgung, mit ihren auf Putz oder auf Fliesen verlegten Kabeln. Die Stadt mit ihren engen Gassen und alten Häusern bietet wenig Möglichkeiten, Stromleitungen konventionell zu verlegen. Hinzu kommt, dass die Elektrifizierung tatsächlich erst Anfang der 1980er Jahre (kein Tippfehler) begann. In den wirtschaftlich schwierigen Jahren nach der Salazar-Diktatur war die oberirdische Verlegung die schnellste und kostengünstigste Methode, um flächendeckend Strom bereitzustellen. Also wurden die Kabel kurzerhand außen an den Häusern befestigt. Das schonte die historische Bausubstanz, war schnell umzusetzen und deutlich kostengünstiger als aufwendige Unterputz-Installationen. Weder historische Fassaden noch Fliesen mussten beschädigt werden, und Techniker konnten (und können bis heute) die Leitungen leicht(er) warten.

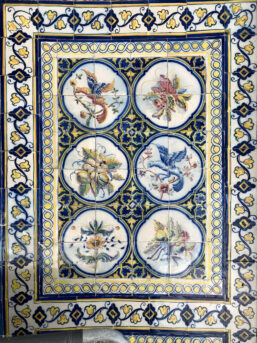

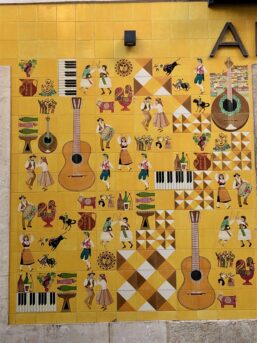

Heute sind die wild verlaufenden Stromkabel an den Hauswänden charakteristisches Element der Lissabonner Stadtlandschaft. Ebenso wie die Azulejos, die schönen Fliesen. Ursprünglich nur blau und weiß, verzieren und isolieren sie bis heute viele der alten Häuser.

Im 14. Jahrhundert kamen die ersten Azulejos nach Portugal. 1560 wurde dann in Lissabon die erste Töpferwerkstatt gegründet, die sich auf die Herstellung dieser Fliesen spezialisierte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden sie schließlich zunehmend industriell und zu geringeren Kosten hergestellt, was sie zu einem grundlegenden Element der portugiesischen Architektur gemacht hat. Heute sind Azulejos nicht nur ein traditionelles Element, sondern auch ein Medium für moderne Kunst. Es gibt zahlreiche Werke zeitgenössischer Künstler, die Fliesen in öffentlichen Räumen einsetzen.

Die traditionellen, alten Fliesen findet man mittlerweile auch auf den großen Flohmärkten der Stadt. Jedoch ist die Herkunft nicht immer klar. So hat man uns erzählt, dass sie häufig illegal an Fassaden abgebrochen werden, um sie an Touristen zu verkaufen. Und da ist sie wieder, die Balance zwischen touristischer Attraktivität und Lebensqualität für Einheimische, und damit auch das häßliche Wort mit G – Gentrifizierung …

Die Gentrifizierung hat Lissabon fundamental verändert. In historischen Stadtvierteln wie Alfama werden traditionelle Gemeinschaften systematisch verdrängt. Sechs Millionen Touristen jährlich stehen nur 500.000 Einwohnern gegenüber, was – logisch! – enorme Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt hat. Alte Wohnungen wurden reihenweise in Ferienapartments umgewandelt, während einheimische Familien oftmals keine bezahlbaren Alternativen mehr finden, denn die Immobilienpreise sind explodiert.

Zwischen 2011 und 2018 stieg die Zahl der Ferienwohnungen in Lissabon von 500 auf 18.000, allein 10.000 davon in der Altstadt. Viele Alfacinhas (so der Spitzname für die Menschen in Lissabon) müssen nun in Vororte ausweichen oder landen in Notunterkünften, während Vermietende Eigenbedarf anmelden und die Häuser für Touristen umbauen.

Zwischen 2011 und 2018 stieg die Zahl der Ferienwohnungen in Lissabon von 500 auf 18.000, allein 10.000 davon in der Altstadt. Viele Alfacinhas (so der Spitzname für die Menschen in Lissabon) müssen nun in Vororte ausweichen oder landen in Notunterkünften, während Vermietende Eigenbedarf anmelden und die Häuser für Touristen umbauen.

Zum Glück gibt es mittlerweile konkrete Pläne, die Zahl der Ferienwohnungen in Lissabon zu begrenzen. Eine Bürgerinitiative hat fast doppelt so viele Unterschriften gesammelt wie nötig, um ein Referendum zu erzwingen. Ziel ist ein komplettes Verbot von Ferienwohnungen in Wohnhäusern. Sollte das Referendum (das in diesem Frühjahr stattfinden soll) erfolgreich sein, könnte dies etwa 20.000 Wohnungen zurück auf den regulären Mietmarkt bringen.

Rückblickend beschämt es mich zu wissen, dass wir in einer dieser Wohnungen gewohnt haben. Wenn wir wieder in diese schöne Stadt fahren – und das würde ich tatsächlich sehr gerne – brauchen wir eine Alternative. Was und wie das sein kann, weiß ich noch nicht. Aber ich verstehe so sehr, warum es vor allen Dingen so viele junge Menschen nach Lissabon zieht!

Rückblickend beschämt es mich zu wissen, dass wir in einer dieser Wohnungen gewohnt haben. Wenn wir wieder in diese schöne Stadt fahren – und das würde ich tatsächlich sehr gerne – brauchen wir eine Alternative. Was und wie das sein kann, weiß ich noch nicht. Aber ich verstehe so sehr, warum es vor allen Dingen so viele junge Menschen nach Lissabon zieht!

Lassen sich Arbeit und Freizeit – neudeutsch Workation – dort doch perfekt kombinieren. Das Klima ist wunderbar, die Arbeitsumgebung total inspirierend (finde ich) und überdies verfügt die Stadt mittlerweile über eine ziemlich coole Start Up-Szene mit modernen Co-Working Spaces, die speziell auf die Bedürfnisse digitaler Nomaden und Remote-Arbeitender ausgerichtet sind.

Ich könnte noch lange schwärmen und schreiben. Zum Beispiel über die köstlichen Pasteis de Nata. Wem das nichts sagt: das sind kleine portugiesische Blätterteigtörtchen mit cremiger Füllung, super süß, bestreut mit Zimt und sowas wie ein Nationalgericht.

Ich könnte noch lange schwärmen und schreiben. Zum Beispiel über die köstlichen Pasteis de Nata. Wem das nichts sagt: das sind kleine portugiesische Blätterteigtörtchen mit cremiger Füllung, super süß, bestreut mit Zimt und sowas wie ein Nationalgericht.

Darüber schreibe ich vielleicht lieber irgendwann in einem zweiten Blogpost. Oder – noch besser! – Ihr ergänzt eigene Lissabon-Erfahrungen in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen 💙.

Verlinkt zum Samstagsplausch

Schönes Abendlicht am Hermannplatz. An der Fassade hängt ein neues Schild: OUTLET! MARKEN! GÜNSTIG! Es liest sich mehr nach Ramsch, als nach Gelegenheit. In großen Teilen des Erdgeschosses ist mittlerweile ein Lidl, die U-Bahn-Station unter dem Gebäude ist unverändert eine Baustelle.

Schönes Abendlicht am Hermannplatz. An der Fassade hängt ein neues Schild: OUTLET! MARKEN! GÜNSTIG! Es liest sich mehr nach Ramsch, als nach Gelegenheit. In großen Teilen des Erdgeschosses ist mittlerweile ein Lidl, die U-Bahn-Station unter dem Gebäude ist unverändert eine Baustelle. Eine U-Bahn-Station weiter, am Südstern, kam das Licht nicht nur aus der (für mein Bild) falschen Richtung, es hatte auch deutlich abgenommen. Eine dunkle Kirche und nichts von dem zarten Grün, das ich mir im Februar noch gewünscht habe. Wie schade!

Eine U-Bahn-Station weiter, am Südstern, kam das Licht nicht nur aus der (für mein Bild) falschen Richtung, es hatte auch deutlich abgenommen. Eine dunkle Kirche und nichts von dem zarten Grün, das ich mir im Februar noch gewünscht habe. Wie schade! Einen Himmel so blau, wie über meinem Garten an so vielen Tagen im März. Die Holzwaben zu fotografieren war deshalb keine Kunst. Fünfeinhalb sind jetzt leer; ich dachte tatsächlich, es wären mehr. Wenn es wärmer wird werden wir das Holz umschichten. Wäre doch gelacht, wenn es uns nicht gelänge, die Scheite so zu legen, dass wirklich alle endlich trocknen und wir sie ab Herbst verbrennen können. Bei der Gelegenheit kann dann auch das Holz, das in der Wanne am Gartenhaus lehnt, in eine der Waben geräumt werden.

Einen Himmel so blau, wie über meinem Garten an so vielen Tagen im März. Die Holzwaben zu fotografieren war deshalb keine Kunst. Fünfeinhalb sind jetzt leer; ich dachte tatsächlich, es wären mehr. Wenn es wärmer wird werden wir das Holz umschichten. Wäre doch gelacht, wenn es uns nicht gelänge, die Scheite so zu legen, dass wirklich alle endlich trocknen und wir sie ab Herbst verbrennen können. Bei der Gelegenheit kann dann auch das Holz, das in der Wanne am Gartenhaus lehnt, in eine der Waben geräumt werden.

Da ist zum einen die Kirche in Berlin am Südstern. Sie heißt tatsächlich ‚Kirche am Südstern‘, ist neugotisch, war ursprünglich eine Militärkirche und fasziniert mich immer wieder auf’s Neue: Mitten auf der Strasse, auf einer großen Verkehrsinsel, umgeben vom unablässigen Verkehr. Ein Koloß, über

Da ist zum einen die Kirche in Berlin am Südstern. Sie heißt tatsächlich ‚Kirche am Südstern‘, ist neugotisch, war ursprünglich eine Militärkirche und fasziniert mich immer wieder auf’s Neue: Mitten auf der Strasse, auf einer großen Verkehrsinsel, umgeben vom unablässigen Verkehr. Ein Koloß, über  Mein zweiter 12tel Blick könnte Karstadt am Hermannplatz im Berliner Bezirk Kreuzberg sein. In den 1920er erbaut, galt es damals als das größte und modernste Warenhaus Europas. Der expressionistische Bau nach Plänen des Architekten Philipp Schaefer erstreckte sich damals über mehr als 70.000 m², hatte 21 Rolltreppen, 20 Fahrstühle und ein 4.000 m² großes Dachgartenrestaurant. Eine echte Sensation und die Menschen kamen, um das Gebäude zu bewundern und den Blick von der Dachterrasse zu genießen.

Mein zweiter 12tel Blick könnte Karstadt am Hermannplatz im Berliner Bezirk Kreuzberg sein. In den 1920er erbaut, galt es damals als das größte und modernste Warenhaus Europas. Der expressionistische Bau nach Plänen des Architekten Philipp Schaefer erstreckte sich damals über mehr als 70.000 m², hatte 21 Rolltreppen, 20 Fahrstühle und ein 4.000 m² großes Dachgartenrestaurant. Eine echte Sensation und die Menschen kamen, um das Gebäude zu bewundern und den Blick von der Dachterrasse zu genießen. Und dann – last but not least – sind da die Holzwaben in meinem Garten. Auch die haben natürlich eine Geschichte, wenn auch keine so spektakuläre, wie die Kirche und das Warenhaus. Ich hatte etwas Ähnliches online gesehen und daraufhin einen befreundeten Schlosser gefragt, ob er mir Waben bauen könnte. Konnte er. Aus rostfreiem Stahl. Seither verdecken sie die Betonwand der Nachbarn . In der Regel klappt das gut – wenn wir viel heizen, klappt es eher nicht. Aber dann sind da immer noch die Waben vor dem Beton und die Aussicht auf irgendwann wieder neues Holz.

Und dann – last but not least – sind da die Holzwaben in meinem Garten. Auch die haben natürlich eine Geschichte, wenn auch keine so spektakuläre, wie die Kirche und das Warenhaus. Ich hatte etwas Ähnliches online gesehen und daraufhin einen befreundeten Schlosser gefragt, ob er mir Waben bauen könnte. Konnte er. Aus rostfreiem Stahl. Seither verdecken sie die Betonwand der Nachbarn . In der Regel klappt das gut – wenn wir viel heizen, klappt es eher nicht. Aber dann sind da immer noch die Waben vor dem Beton und die Aussicht auf irgendwann wieder neues Holz.

Viel wesentlicher ist jedoch: Gleichberechtigung ist mehr als rechtliche Gleichstellung; sie bedeutet Chancengleichheit in allen Lebensbereichen. Und nein, das heißt nicht, dass alle Menschen v

Viel wesentlicher ist jedoch: Gleichberechtigung ist mehr als rechtliche Gleichstellung; sie bedeutet Chancengleichheit in allen Lebensbereichen. Und nein, das heißt nicht, dass alle Menschen v

Ungezählte Restaurants und Cafés. Vor jeder Tür wird geworben, sich doch wenigstens das Menü anzusehen. Die Stadt braucht den Tourismus und gleichzeitig ist es gruselig zu sehen, wie die Massen – sogar im Winter – in die Stadt drücken, sich durch die Straßen schieben. So schwierig, diese Balance zwischen touristischer Attraktivität und Lebensqualität für Einheimische. Das ist auf lange Licht sicher eine der zentralen Herausforderungen in Lissabon.

Ungezählte Restaurants und Cafés. Vor jeder Tür wird geworben, sich doch wenigstens das Menü anzusehen. Die Stadt braucht den Tourismus und gleichzeitig ist es gruselig zu sehen, wie die Massen – sogar im Winter – in die Stadt drücken, sich durch die Straßen schieben. So schwierig, diese Balance zwischen touristischer Attraktivität und Lebensqualität für Einheimische. Das ist auf lange Licht sicher eine der zentralen Herausforderungen in Lissabon.

Wer deshalb lieber nicht laufen möchte, nimmt in Lissabon öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt vier U-Bahnlinien, außerdem Busse und fünf Straßenbahnlinien, die sog. Elétricos. Letztere schaffen Steigungen bis 13,5% und gehören zu den Wahrzeichen der Stadt. Sie sehen aus wie die Cable Cars in San Francisco und haben die gleiche Aufgabe: sie überwinden die Hügel der Stadt, sind Transportmittel und touristisches Ereignis.

Wer deshalb lieber nicht laufen möchte, nimmt in Lissabon öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt vier U-Bahnlinien, außerdem Busse und fünf Straßenbahnlinien, die sog. Elétricos. Letztere schaffen Steigungen bis 13,5% und gehören zu den Wahrzeichen der Stadt. Sie sehen aus wie die Cable Cars in San Francisco und haben die gleiche Aufgabe: sie überwinden die Hügel der Stadt, sind Transportmittel und touristisches Ereignis. Die schöne Stadt wird auch Stadt des Lichts genannt. Licht, das vom Fluß Tejo reflektiert und verstärkt wird. So klar und intensiv, dass ich auch Ende Dezember (und definitiv im Sommer) Sonnenbrille und/oder Base Cap unbedingt empfehle. Beides kann man ja Abends absetzen, wenn der Sonnenuntergang die Stadt in warmes, goldenes Licht taucht. Alleine für dieses Licht hat sich die Reise gelohnt.

Die schöne Stadt wird auch Stadt des Lichts genannt. Licht, das vom Fluß Tejo reflektiert und verstärkt wird. So klar und intensiv, dass ich auch Ende Dezember (und definitiv im Sommer) Sonnenbrille und/oder Base Cap unbedingt empfehle. Beides kann man ja Abends absetzen, wenn der Sonnenuntergang die Stadt in warmes, goldenes Licht taucht. Alleine für dieses Licht hat sich die Reise gelohnt. Deutlich skuriler ist die Stromversorgung, mit ihren auf Putz oder auf Fliesen verlegten Kabeln. Die Stadt mit ihren engen Gassen und alten Häusern bietet wenig Möglichkeiten, Stromleitungen konventionell zu verlegen. Hinzu kommt, dass die Elektrifizierung tatsächlich erst Anfang der 1980er Jahre (kein Tippfehler) begann. In den wirtschaftlich schwierigen Jahren nach der Salazar-Diktatur war die oberirdische Verlegung die schnellste und kostengünstigste Methode, um flächendeckend Strom bereitzustellen. Also wurden die Kabel kurzerhand außen an den Häusern befestigt. Das schonte die historische Bausubstanz, war schnell umzusetzen und deutlich kostengünstiger als aufwendige Unterputz-Installationen. Weder historische Fassaden noch Fliesen mussten beschädigt werden, und Techniker konnten (und können bis heute) die Leitungen leicht(er) warten.

Deutlich skuriler ist die Stromversorgung, mit ihren auf Putz oder auf Fliesen verlegten Kabeln. Die Stadt mit ihren engen Gassen und alten Häusern bietet wenig Möglichkeiten, Stromleitungen konventionell zu verlegen. Hinzu kommt, dass die Elektrifizierung tatsächlich erst Anfang der 1980er Jahre (kein Tippfehler) begann. In den wirtschaftlich schwierigen Jahren nach der Salazar-Diktatur war die oberirdische Verlegung die schnellste und kostengünstigste Methode, um flächendeckend Strom bereitzustellen. Also wurden die Kabel kurzerhand außen an den Häusern befestigt. Das schonte die historische Bausubstanz, war schnell umzusetzen und deutlich kostengünstiger als aufwendige Unterputz-Installationen. Weder historische Fassaden noch Fliesen mussten beschädigt werden, und Techniker konnten (und können bis heute) die Leitungen leicht(er) warten.

Zwischen 2011 und 2018 stieg die Zahl der Ferienwohnungen in Lissabon von 500 auf 18.000, allein 10.000 davon in der Altstadt. Viele Alfacinhas (so der Spitzname für die Menschen in Lissabon) müssen nun in Vororte ausweichen oder landen in Notunterkünften, während Vermietende Eigenbedarf anmelden und die Häuser für Touristen umbauen.

Zwischen 2011 und 2018 stieg die Zahl der Ferienwohnungen in Lissabon von 500 auf 18.000, allein 10.000 davon in der Altstadt. Viele Alfacinhas (so der Spitzname für die Menschen in Lissabon) müssen nun in Vororte ausweichen oder landen in Notunterkünften, während Vermietende Eigenbedarf anmelden und die Häuser für Touristen umbauen. Rückblickend beschämt es mich zu wissen, dass wir in einer dieser Wohnungen gewohnt haben. Wenn wir wieder in diese schöne Stadt fahren – und das würde ich tatsächlich sehr gerne – brauchen wir eine Alternative. Was und wie das sein kann, weiß ich noch nicht. Aber ich verstehe so sehr, warum es vor allen Dingen so viele junge Menschen nach Lissabon zieht!

Rückblickend beschämt es mich zu wissen, dass wir in einer dieser Wohnungen gewohnt haben. Wenn wir wieder in diese schöne Stadt fahren – und das würde ich tatsächlich sehr gerne – brauchen wir eine Alternative. Was und wie das sein kann, weiß ich noch nicht. Aber ich verstehe so sehr, warum es vor allen Dingen so viele junge Menschen nach Lissabon zieht!

Ich könnte noch lange schwärmen und schreiben. Zum Beispiel über die köstlichen Pasteis de Nata. Wem das nichts sagt: das sind kleine portugiesische Blätterteigtörtchen mit cremiger Füllung, super süß, bestreut mit Zimt und sowas wie ein Nationalgericht.

Ich könnte noch lange schwärmen und schreiben. Zum Beispiel über die köstlichen Pasteis de Nata. Wem das nichts sagt: das sind kleine portugiesische Blätterteigtörtchen mit cremiger Füllung, super süß, bestreut mit Zimt und sowas wie ein Nationalgericht.

Dabei habe ich Silvester eine Schreibfeder aus Zinn gegossen. Schreibfedern symbolisieren „Kreativität und die Fähigkeit, Gedanken und Ideen auszudrücken“, steht auf der Umverpackung. Sie stehen für „Neuanfänge und die Möglichkeit, eigene Geschichten zu schreiben“.

Dabei habe ich Silvester eine Schreibfeder aus Zinn gegossen. Schreibfedern symbolisieren „Kreativität und die Fähigkeit, Gedanken und Ideen auszudrücken“, steht auf der Umverpackung. Sie stehen für „Neuanfänge und die Möglichkeit, eigene Geschichten zu schreiben“.